お猿の戯言 homosapiensaru's babble

2012年3月31日[土] ふくえんの会

「福田繁雄先生を偲ぶ会—ふくえんの会」に顔を出す。

この会のメンバーは、最初は、福田繁雄先生が東京藝術大学デザイン科で教鞭を執られていたときにその直々の教えを受けた者を対象としていたが、当初からの規程はあるものの今は少し緩くなって、福田繁雄先生を慕う者が集まる会となっている。

今回は年長組の欠席が多くやや寂しかったが、先輩や同期、後輩といったいつもの顔ぶれが和気あいあいと数時間を過ごした。

この会でしか会わない人が多いが、この会の存在する意義は大きい。

来年この日が来るのを楽しみにしているので、幹事のお二人にはいつもご苦労さまですが、またどうぞよろしく!

写真は、「ふくえんの会」とは関係ないが、ちょっと気に入ったのでアップしてみた。

新幹線から撮った笠富士だ。夢中でi-Phoneのシャッターを切った。いくつか撮れた中に、こんなものがあった。偶然に写った煙突との対比が面白い。調べたところによるとこの笠は、「はなれ笠」と呼ばれるようだ。

2012年3月29日[木] 名古屋へ

5月25日[金]〜6月3日[日]の期間、名古屋のスペースプリズムで個展を開催する。

3年前に移転してから伺ったことがなかったので、会場の下見と事務的なことの打ち合わせのために名古屋入りした。

ワインをいただきながら、スペースの写真を撮り、テーマとその絵の方向性などを確認し合い、打ち合わせが終了したが、その後、不景気を嘆き、世を儚み、四方山話に花を咲かせた。

次の用事まで時間があったので、暗くなりかけた名古屋城へ向かった。

何度も名古屋には来ているのに、初めてのことだ。情報によると昨日から桜祭りでライトアップされているらしい。

が、案の定、桜はまだつぼみが堅く、夜はやはり肌寒い。

天守閣に上り、名古屋を一望し次の場所へ移動した。

B29の空襲によって、石垣だけとなった無惨な姿を写真で見たが心が痛んだ。

狩野派の手による名古屋城の障壁画の一部も第二次世界大戦で焼失したが、多くはこの災難を免れ、現在は重要文化財に指定されている。中でも虎を描いたものがいい。

お腹が空きました。

名古屋はおいしいものだらけで困ります。

さて、一杯呑んで帰路につきましょうかねぇ。

2012年3月28日[水] 春

日ごとの眼の痒さでもわかるが 確実に春はやってきている

帰宅途中 ふと見上げると公園のコブシが開花していた

どういう訳か木の花に惹かれる

このコブシやモクレンの花は 原始的な花の様相を呈しているそうで

ますます 風通しのいい絵を観ているようで 魂のレベルで興奮してしまう

単純なのに深い思索を感じ 堅そうなのに柔らかい

ブランクーシの彫刻の様だ

2012年3月27日[火] 亀倉雄策賞展オープニングへ

「SHISEIDO」ポスター

3月23日に登場した澁谷克彦が亀倉雄策賞を受賞し、それを受けた個展が銀座のクリエイションギャラリーG8で今日から始まった。

オープニングパーティに顔を出す。

業界の凄腕がおびただしく会場にひしめき合っている。

懐かしい顔もたくさん並んでいる。

大学の3年生の時に取り組んだ「繧繝彩色」の課題が出品されていて感無量。

その作品に寄せられた文章に涙腺が思わず緩む。

「繧繝彩色」というのは境のあるぼかしのことで、3〜5段階の濃い色から薄い色を隣り合わせに順番に塗り重ねていくことでグラデーションになるように見せていく技法だ。

京都の平等院鳳凰堂の柱に描かれた文様を手本として、岩絵の具と膠で模写していく。

初めて岩絵の具を扱うことや胡粉という白い絵具を作るのに百たたきという方法を用いることなど古来からの技法に触れることで絵具の基本構造を知り、コペルニクス的転回と言えるほど絵を描くことの意識が変わった。

会場には、資生堂の唐草をテーマにデザインされた作品が所狭しと並ぶ。この唐草の原書的体験ということで「繧繝彩色」の作品が展示されていた。

資生堂という企業の中で良質のグラフィックデザインが脈々と創造されている。

商品を売るための広告としてデザインがあるだけでなく、用の美を伴った造形的な装飾デザインが創業以来連綿と生み出されている。その現場にいる澁谷が少し羨ましくなった。

後藤繁雄氏の乾杯の音頭の際のあいさつの一節が心に響いた。

「普段、はにかんで子どもっぽく振る舞うポストモダン世代が大人になり、真剣にものを言う時が来た」

この展覧会は、4月27日[金]まで開催している。

2012年3月25日[日]〜26日[月]デザイン学科研修旅行

箱根へ研修旅行へ。

デザイン学科の魑魅魍魎たち(当然自分もその一人だが)と

二日にわたる研修旅行だ。

いきなり決まったものに物言いがつく。

こりゃあ長引くぞ。

二つの案件で一日目が終わってしまった。

上に立つものの掟のごとく学科主任はそこはかとなく孤独である。

上手くはできないが一生懸命まとめるだけ。

でも、いい方向に向かっている。

2012年3月23日[金]花椿

資生堂の「花椿」から仕事をいただいて打ち合わせに。

最近、「花椿」が一新した。アートディレクターが中條正義氏から資生堂の宣伝部長である澁谷克彦氏に代わった。

この澁谷克彦は、大学の同級生だ。

花椿の編集担当の女性と三人での打ち合わせだったが、大学時代の想い出話に終始して楽しかった。結局打ち合わせらしい打ち合わせはろくにしなかったが、センスのニュアンスは共有しているからOKだ。たぶん?

「story」というページに川上弘美氏のお話と私の絵が載る。お話に挿絵をつけるという従属的なものではなく、テキストと絵が対等に並ぶというやりがいのある仕事だ。

澁谷は学生時代からセンスのいい優秀なヤツだった。

4年生の時に、私は自分の中の作家性を見つめようと大学院を選んだが、その後就職課に資生堂の募集が来た。自分は迷ったが、大学院を選択。案の定、澁谷は資生堂を応募して、見事に入社した。

今日もその話になったが、彼が入社試験の課題を制作する際に、写真撮影を手伝った。新聞広告かなんかだったと思うが、工芸科の可愛い女の子に確かマリンルックの格好をさせ、彼のディレクションでポーズをとる彼女を撮影した。現像・プリントまで私がやった。

そうそう、当時、何人かの就職のために惜しみない協力をした。

机の上に置いておいた私の作品を断りもせず勝手に就活用に持っていった先輩もいたなぁ。

懐かしい想い出だ。

今年は、尊敬できる同世代のクリエイターとの仕事が続く。うれしい反面、プレッシャーと緊張を強いられるが、こういうことが一番の幸せだからたまらない。

2012年3月22日[木]卒業式

今日は卒業式。

去年は、震災の影響で中止となった。

午前中、福砂屋(長崎のカステラの老舗)の家庭画報に掲載している広告の仕事の打ち合わせをし、途中、研究室に立ち寄り、昼食を向かいの「かすうどんのてっちゃん」で摂る。

マンガ学科の先生と遭遇。この4月からマンガ学科の3・4年生が中野キャンパスで学ぶことになるので、引っ越しが大変らしい。そう言えば、自分も去年の今頃は、引っ越しに追われてひぃひぃ言っていたな。

新規オープンすると聞いていたが、しばらくお休みだった店内はほとんど変わっておらず、かすうどんだけだったメニューの他にいくつかの新メニューが増えていた。衝撃的なリニューアルというのはなんと店員が代わったことだった。この前までカウンターの向こうにいたあんちゃんが浪速の姉妹に代わっていた。驚愕!大阪弁は強烈だねぇ。トークが秀逸!

楽しい食卓が増えて実にうれしいね。

大急ぎで「どて丼(牛すじとこんにゃくをが煮込んである具をご飯に乗せたものだが、なかなかこれはイケル!)」を平らげると、タクシーを拾い、中野サンプラザへ向かう。

学科主任は、壇上に上がらなければならず、楽屋へ。舞台の上では、ただ座っていればいいのだが、学生が五月蝿いから、居眠りはできない。

案の定、絶対に寝てなかったのだが、「先生寝てましたよね?」と祝賀会会場で学生の突っ込みにあった。

深夜まで卒業生と呑んで過ごした。いい夜だった。

家に帰って、寝床の中で、早速卒業生からもらった手紙を読んで、ぐっときて眠りに就いた。

2012年3月21日[水]鶯

時差ボケのせいか、ちゃんと寝たのに早くに目が覚めてしまった。

気がつくと窓の外で鳥の声が。

耳を済ますと、鶯だ。

まだ慣れていないものだから、「ホーホケキョ」と鳴けずに、「ケキョケキョケキョ」とたどたどしい。

新鮮な鳴き声に、気持ちが洗われた。

2012年3月16日[金]帰国する日に

旅先では、夜10時過ぎには眠りに就き、朝6時には起床という偉く健康的な生活をしている。

一度もスイッチの入れられない部屋のTVは無用の長物と化している。

3.11には、日本へ向け黙祷を捧げ、あれから一年が経ったことを外国の空の下で感じていた。

震度5を超える地震があったことを知り緊迫もした。

何があっても不思議ではない。むしろそういうことになっているものと理解している。

死は怖くないが、死に方は気になる。

いよいよ、帰国する日となった。

夜遅い便なので、今日は時間がある。目一杯廻れるだけ美術館を廻る。

まずは、オルセー美術館に行ったことがないので行ってみることにした。

モネの睡蓮の部屋を楽しみにしていたら勘違いしていた。それがあるのはオランジェリー美術館だった。

まぁ、仕方がない。それにしてもこの美術館の収蔵作品のなんとつまらないことよ!

有名な画家の作品は並んでいることはいるのだが…。ちょっとしばらく印象派はいいや。

次に、ポンピドーへ。

アンリ・マティスの特別展をやっている。

やっぱりマティスは格別だ。

常設会場にあるマティスの作品も素敵です。

たった三点だけの展示だが、ピエール・ボナールの作品がとっても素晴らしい。

この人も格別だ。

学生の頃あんなに熱狂的に好きだったジュリアン・シュナーベルの作品もあったが、こんなにも色あせてしまうなんて!悲しいくらい興味がなかったことがむしろ驚きだった。

ずきゅんずきゅんしてしまう

彫刻家コンスタンティン・ブランクーシのアトリエも三度目の正直でやっと観ることができた!

この感動がタダで味わえるなんて!なんて素敵なことよ!

この人も格別だ。

その後、地下鉄でシネマテークへ向かい、ティム・バートンの展覧会へ。

ティム・バートンの映画は結構観てますね。好きです。

会場いっぱいに貼られたアイデアやラフスケッチのおびただしい数には圧倒されてしまう。

絵好きな自分としては物足りないが、もともとが絵として観るものではなく、これらがもとになって映像になっていくその過程を考えたりすると興奮する。

スケッチだけでなく、フィギュアや、オブジェといった立体も多数展示されていた。

個人的には、マーズアタックの火星人のフィギュアに惚れた。

さて、三会場で終わってしまったが、まるで自分のために企画してくれたんじゃないかと思うような展覧会がここパリでもウィーンでも開催されていてた。今の自分にとってとても多くの示唆を与えてくれた。

公務としていろんなことを相変わらずこなしていかないといけないが、個人の仕事につながる諸々が今回の旅でもいただけたのでありがたいことだ。それらを大事にというか、積極的に取り入れていかねばと虎視眈々と作戦を練っているところだ。作戦はもういいから、実践せよという声が今どこからか聞こえた(笑)。

さて、5月の個展に向けて、フル稼働だ。

2012年3月15日[木]パリで

パリのレオナルド・ダ・ビンチ大学のマルチメディア学部とゴブランという特にアニメーション制作で有名な学校を訪問する。

これからのデザイン学科をどうしていくかという観点から大変勉強になった。

世界はどんどん変化している。

グラフィックデザインもメディアの進化とともに変容している。

グラフィックデザインの元にある造形性や精神性は変わらずあるのだが、提示される時空とそのアウトプットの方法がこれまでとは変わってきているのでそこへの対応をせねばならない。

2012年3月14日[水]パリへ

オルデンバーグ展を開催

公務の空隙を縫って、押さえるべき美術館だけは見て廻った。

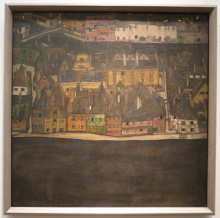

ウィーンのレオポルド美術館のワンフロアで、グスタフ・クリムト展が開催中だった。

クリムトが今年、没後150年ということで世界中に散っている作品が一堂に会しているというラッキーな状況だった。

クリムトは正方形の絵をよく描いている。特に風景画に多く、その絵がいくつも展示されており興味深かった。その風景画を描いた場所とその作品を紹介する映像があり、参考になった。

クリムトの消息、つまり手紙(ほとんどがポストカードだった)が展示されていたが、自由な書き方で、カリグラフィーとして見ても面白く、その自由さを見失っていた自分に喝を入れた。

他のフロアではエゴン・シーレをやっていた。

どうもあのエロスを匂わせた青臭い画面が苦手だ。が、風景は面白いと思う。

まぁ、でもクリムトの風景と比較してしまうとややしょんべん臭い感は拭えないが…。

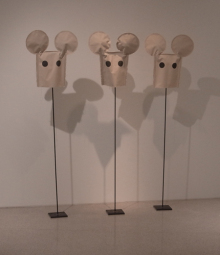

レオポルド美術館の並びにあるMUMOK美術館では、アメリカのPOPアーティストのクラエス・オルデンバーグ展をやっており、同行したアニメーション作家の古川タク氏と大興奮!

ウィーンでオルデンバーグのこんなにたくさんの作品と遭遇するとは!

画集でしか知らなかったMOUSE MUSEUMも再現されており、RAY GANシリーズがずらーっと並んでいて最高だった。

他には、宿泊していたホテルの割と近所にあった印象派を中心としたALBERTINA美術館では、ルドンに出会えてこれまた大感激!数は5〜6点と少なかったが、先日、三菱一号館美術館で開催されていたルドン展に匹敵する作品と遭遇することができ嬉しかった。

そこでは他に、モネのパステルの作品をいくつか見ることができた。モネがパステルの作品をこんなに描いていることを知らなかったので参考になった。

secessionの建物だ

また、ジョルジュ・スーラのオリジナリティにも触れることができ勉強になった。

展示はされていなかったが、ミュージアムショップに収蔵作品のポストカードがあって、その中にパウル・クレーの知らない作品があって、思わず購入してしまった。これはいい作品だ。

他には、フンデルト・ワッサーハウスとその美術館にも出かけた。

この私設美術館は鼻血が出そうなくらい濃い内容の美術館だ。ここは、昨年の8月にも訪れているがここの空間にいて彼の作品に囲まれていると興奮してきてクリエイティブ魂に火がつけられる。逆に、あまり長時間過ごすと疲れてもくる。決して癒しの空間ではない。シーレもワッサーもとても優れているが、自分はやはりクリムトに惹かれる。クリムトのアダルトな精神に共感を得るのだ。

その後、パリにあるレオナルド・ダ・ビンチ大学とゴブランという学校を訪問するためウィーンからパリへ移動する。その直前に、時間がないが、やはりこれだけは行っておこうとsecessionへ出かけ、クリムトのベートーベン・フリーズを観た。この空間に誰一人も鑑賞者がなく、しばらく一人でそこにたたずんでいた。これで二回目だが、この空間は静かで癒される。

素敵な時間に感謝。

2012年3月13日[火]ウィーンで

原稿を書いていた。

ポルトガルの流れでウィーンに来ている。

今日、ウィーン大学でレクチャーとワークショップを行った。

8月に訪問をさせていただいた時の感触を思えば、美術系の大学ではないので私の作品のプレゼンテーションをしてもどうかなと考え、「浮世絵と漫画」というテーマを思いついて提案したところめちゃくちゃ期待されてしまった。

東京にいる間は、仕事に追われ原稿をきちんとまとめる時間が持てず、ウィーンには早めに入ったものの今度はレクチャー用の原稿作りに追われ、街を観ているどころではなく、ホテルに缶詰めになっていた。15分前後も歩けば素敵な美術館がいくつもあるのになんとも逆に贅沢なことである。

本番の今日、レクチャーはまぁ、無難に終わった。

やはり研究者ではないのだから、作家として自分の仕事を語ることで世界を切っていくというスタンスを保持しなければ意味がないと痛切に感じ、反省しきりだ。

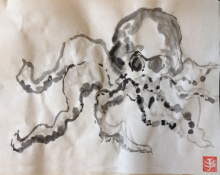

ワークショップは、ポルトガルの時のように水墨画に挑戦してもらった。

ポルトガルの学生と違って、絵を描く学生相手ではないと高を括っていたが、これが意外や、みんなコツを掴むのがうまいのかなかなか面白い作品が出来上がった。最後に自分の絵に各自拵えた落款を押印してもらい完成させた。落款も面白いものがあった。

教育の成果というものは、指導の在り方で変化するものだ。

が、その前にやはり受ける側のモチベーションはあるなと感じた。しかし、それを相手に期待するのではなく、そのモチベーション事態を向上させるテクニック、これが求められている。

興味を持たせるという当たり前のこと、特にここが重要だ。

2012年3月7日[水]クリエイティブ大学との交流展開催

明日より、ポルトガルでお世話になっているクリエイティブ大学との同時開催による交流展「biyond kawaii 2012:Reborn Japan展」が始まる。

3.11以降、日本を応援し続けてくれている素敵な人たちとの日本復興を願っての展覧会だ。あれから一年が経った3.11を挟んでの開催となる。

東京工芸大学の中野キャンパス3号館1階のギャラリー&ロビーで、3月8日[木]〜21日[水]の期間、展示している。

テーマは、「Reborn Japan」。

ポルトガルへ一緒に出かけたOB・OGチームによる新作やポルトガルの活動を記録した映像やクリエイティブ大学からのビデオメッセージ、同学生たちと東京工芸大学の学生たちによるシルクスクリーン版画作品の競演、そして若尾学長の作品も展示していますので、ぜひ観にいらしてください。もちろん私も参加してます。

「biyond kawaii 2012:Reborn Japan展」

3月8日[木]〜21日[水]

東京工芸大学 中野キャンパス3号館1階 ギャラリー&ロビー

10:00〜18:00

お気軽にふらっといらしてください。