お猿の戯言 homosapiensaru's babble

2013年2月27日[水] 古くからの知人と

年賀状を見て会わなくちゃと思ったそうだ。

もう知り合ってから二十年は経っているだろう。

こうして二人で酒を呑むってことは何年振りだろう?

いや、もしかして初めてかもしれない。

この前はあるパーティで会っているがあれから数年が過ぎている。

なんか一緒にやろう!

励まされ、励まし、よいしょされ、その気になって帰路についた。

感性でつながってるっていいね。

数えたら4軒はしご。渋谷ののんべい横町から始まって、

恵比寿の二軒のBARが怪しくて素敵だった。

いい酒だったなぁ。

またやりましょう。

2013年2月20日[水] 期待

期待するとだめだな。今日は、ふたつの裏切りに遭遇。遭遇と言いながら、自分でそこへ向かっているのだが、確かだと考えていたその場所に望む成果がなく、勝手に失望しているのだ。相手が悪い訳では決してない。自分がそこに理想を求めすぎて、その期待の重みに自身が堪え兼ねて、轟沈していっているに過ぎない。しかし、なんだなぁ、このところそんなことが多いぞぉと感じている。

最早、人に期待する歳でも、望む歳でもあるまいに、幸せを求めてしまう脆弱な精神が未だに胎内のどこかに燻ぶっていて困る。

いい加減、ちらちらと飛来する心象を実態化することだとは分かっている。イメージの振幅を手を動かして留めることなのだ。心象の居場所は、私の内に在ることは明白なのだし、それを、誰かではなく、己がやるというのが理である。己を満足させるのは己だということ。心せよ!

2013年2月17日[日] 友人

自分がぐらついたり

ブレそうになるとき

信用できる人の意見を聴く

これが自分を取り戻すのに

よく効く

電話でなんて

もどかしいことよりも

直接会って

ひとつの空気の中で

呼吸し合いながら

しゃべり合う

これが効く

眼を視て

顔を観て

仕草を看て

五感で相手の魂と向き合う

じゃれ合えたら最高!

たくさんの友だち

なんて要らないから

こういう人がひとりでも

ふたりでもいたら幸せよ

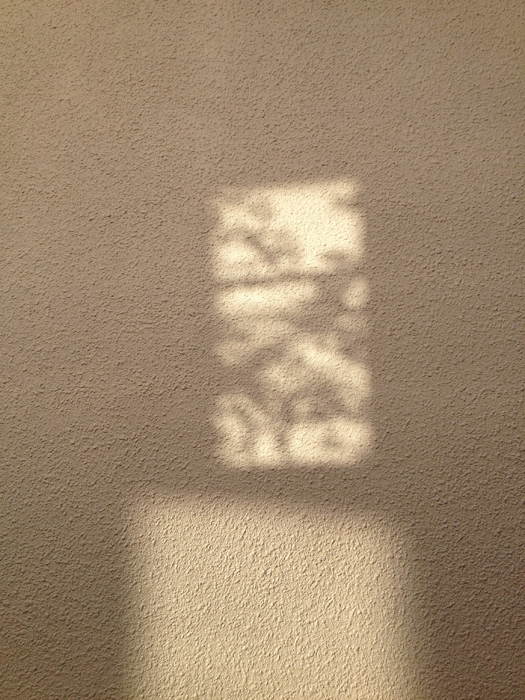

2013年2月13日[水] 今年もちゃんとやって来ました!

冬の木洩れ陽たちだ。

この光が部屋の中を乱舞するとき

いいようのない高揚感があって

興奮しながら彼らを追いかけ回す自分が怖い!

こういうものに無性に反応してしまうのは

どういうところから来ているんだろう?

2013年2月12日[火] 表現すべきもの

表現 という ことば

表し 現す という

その あらわす べき

もの は なに

2013年2月11日[月] 刻むこと

自然と人は対峙する

人は自然の賜物であるのに

自然であることを忘れている

2013年2月10日[日] 光

わずかな光を手がかりに

その導くところへ

暗がりをおずおずと進む

相変わらずのたどたどしい歩みでも

正しい場所へ ほんとうの場所へ

辿り着くことが約束されているのか

そうして望み 求むることが

ならぬことだと理解しているつもりが

気を抜けば 脳でだけ反応し

心で分別をすること どこかに置き忘れている

中庸で無我の境地 と

口では容易に言えることだが

相変わらず 精神と肉体がバラバラで

ちぐはぐに思考してしまう

邪念を昇華させ 軽みに達すること

満たされるということは

もので溢れるという意味ではなく

不要物を削ぎ落すことだと心得る

と まぁ 頭では理解しているのだが…

そう 曇ったガラスを磨けばいいことなのだ

いつからなのだろう

曇ってしまったのは

もともとは曇っていなかったはずだ

曇らすのは怠りの故

これまで蓄えてきたことを知恵と化し

怠惰な精神の老廃物に塗れぬよう

浄化に務めよう

日々精進せねば

2013年2月9日[土] 反省

期待に応えるということで

自分を見失ってやしないか

2013年2月6日[水] すきなことしよ

うそつかずに みえはらず

おもうように のびのびと

あいせるかな うらぎらず

じぶんが いちばん

やりたいことを

よくばらずに ごまかさず

かんじたこと そのままに

できるのかな ほんとうに

じぶんが いちばん

よろこぶことを

ひとのめなんて きにしない

えがおでいれば のんきにいれる

すなおになれば みらいは あかるい

2013年2月3日[日] 創作の原点

日曜美術館で、杉本博司氏が二十代の頃「那智の瀧図」を観て道を決めたと話していた。

自分にもそういう体験があるなぁと若い頃に思いを馳せた。

東京藝術大学に晴れて入学し、初めの数ヶ月は不安と希望の入り乱れた精神状態で上野に通っていたことを思い出す。

当時、東京国立博物館で開催されていた「日本の山水画」という展覧会場でのことだ。作者不詳のある屏風絵を前にしたとき、眼に触れた瞬間に体中がぞわぞわっとし、時間が停止したような不思議な感覚に襲われた。どうにも懐かしくて、ひょっとして過去世の自分が描いたんじゃないのか?…と思うくらいに画面の隅々までが愛おしくて、気が狂いそうなくらい自分好みなのだ。思わず自分の口から発せられた言葉は、「ナニコレ!カワイイ〜!」だった。

山の形、水の表情、雲や樹や瀧や波の表現は様式化されながらも観念的ではない作者の観察の賜物を感じさせ、ものそのもののらしさがあり、なんとも豊かでたおやかでありながら大胆でシンプルである。さらに、それぞれのモチーフにはディテールの肌理の細かさが見事に描かれている!眼に見えない空気や風までが、金箔や銀箔で楽しそうに装飾され、線や点や墨の濃淡や箔や彩色といったものが見事に調和されている。しかも、若干不調律的な調べも聴こえてくるところが凄いところだ。これまでに西洋の絵画では感じたことのなかった「自由」というオーラを放っていた。「絵というのは、こんな風に可愛くて、遊び心のあるものでいいのか!?」と思い知らされた。バランスよく教育を受けてきたつもりが、意外や西洋一辺倒の概念の鎖で知らぬうちに縛られていたことに気づかされ、瞬間、魂がぽ〜んっと解放されるのがよくわかった。室町時代の絵師の技に信じられないくらいの愛着と強烈なシンパシーを感じた。その場で、この精神を大事にして行こうと心に誓ったのを思い出す。

そんな貴重な体験をさせてくれたのが下の絵だ。大阪の金剛寺にある「日月山水図屏風(重文/六曲一双/室町時代/16世紀)」だ。特に右雙の屏風絵(上図)に感銘した。NHKで、日本人の愛する美術というような特番が組まれたとき、この屏風絵は絵画部門で第三位だったから、誰もが自分と同じようなものを感じているのかもしれない。日本人に共通する美意識をそそる日本美の本質がこの屏風には宿っているのだろう。

2013年2月1日[金] 叫び

台所でわぁわぁと声がするので

覗きに行くと

まな板の上で叫んでいるやつがいる

赤いパプリカじゃないか

切られたことの痛みなのか

世知辛い世を儚んでのことなのか

とにかくやつはわぁわぁと

ありったけの声を振り絞っている

お前もまたいつか消えて行くんだろうから

その叫んでいる姿だけでも記録しておこう